In questo articolo si esporranno diverse teorie, concetti ed ipotesi operative che si riferiranno ad individui e a gruppi: benché quanto esposto sia riferito di base all’ambiente sociale, si invita a tenere in conto un parallelismo con l’ambito lavorativo, dove gli “individui” possono essere i lavoratori autonomi o le singole aziende (visti anche nell’ottica di “organismo vivente”), mentre i “gruppi” si possono riferire a quelli di lavoro, che esistono a vari livelli all’interno di un’azienda. Sono inoltre presenti delle teorie e dei concetti puramente personali.

Nei primi anni del Novecento il medico internista di Boston, Joseph Hersey Pratt, notò che le esperienze di gruppo condivise tra i malati di tubercolosi avevano dei giovamenti sul loro morale e sul decorso della malattia. Lo psicoanalista statunitense Trigant Burrow nel 1927, aderendo alle posizioni di Sigmund Freud, fu il primo che cominciò ad interessarsi al trasferimento dall’analisi individuale alla pratica in gruppo e viene quindi considerato uno dei fondatori della terapia di gruppo. Il gruppo veniva inteso dallo psicoanalista come un luogo dove poter interagire collettivamente ma fu necessario attendere la fine del secondo dopoguerra (anni ’50-’60) per comprendere che era infattibile il tentativo di ricondurre tutta l’analisi individuale sulle dinamiche di gruppo e che quest’ultimo doveva seguire delle formule teoriche proprie e specifiche.

Grazie a questi primissimi studi nel Tavistock Institute of Human Relations di Londra si iniziò a studiare la psicoanalisi di gruppo pensandola come un’entità con una propria individualità. Tali studi vennero certamente influenzati dal pensiero dello psicologo tedesco Kurt Zadek Lewin, il quale aveva preso a modello per le sue ipotesi sul gruppo la teoria quantistica del campo[1] di Albert Einstein. Il famoso fisico tedesco aveva in effetti sottolineato come l’essenza dei fenomeni fisici risiedesse, più che nelle cariche o nelle particelle, nel campo vuoto che tra esse si creava e che fosse necessario comprendere tutte le relazioni inerenti ad un fenomeno per favorire la comprensione dello stesso. Successivamente saranno proprio le tesi di Einstein ad influenzare le teorie sul gruppo formulate da Lewin, il quale, già nel 1955, intuì l’importanza sia della relazione interpersonale e dello spazio interpersonale, sia di come il gruppo rappresentasse un sistema relazionale funzionante come una totalità dinamica anziché come la semplice somma dei suoi membri. Il fatto che l’energia e la materia siano la stessa identica cosa, è esattamente quello che Einstein intendeva con la formula E=mc2: l’Universo è un tutto indivisibile e dinamico in cui l’energia e la materia sono così strettamente interconnesse che è impossibile considerarle entità separate.

Altri studiosi come lo psicoanalista britannico Wilfred Ruprecht Bion e il medico, psicologo e psicoanalista tedesco Siegmund Heinrich Foulkes[2], vennero influenzati dalla teoria di Lewin ed elaborarono delle teorie proprie sul funzionamento del gruppo facendo nascere cosi la psicoanalisi di gruppo. Tali teorie portarono un cambiamento nella metodologia di lavoro: l’oggetto terapeutico divenne il gruppo nella sua totalità, l’individuo perse il ruolo di protagonista lasciando il posto alla globalità dei membri costituenti il gruppo stesso. Nell’ambito della fisica quantistica avvenne contemporaneamente la scoperta che vedeva la particella elementare incapace di esistere in modo autonomo, ma solo come un insieme di azioni, che consolidava l’idea che sarebbe stato necessario lo studio di un sistema che, anziché passare tramite la sua suddivisione in elementi sempre più piccoli, avrebbe dovuto cogliere l’insieme di tutti i rapporti che lo andavano a costituire.

Il biologo austriaco Ludwig von Bertalanffy, fondatore della teoria generale dei sistemi, nel 1968 tentò per primo di unificare in una sola teoria le conoscenze che derivavano dalla meccanica dei quanti, dalla matematica dei numeri complessi e dalla teoria degli oscillatori accoppiati, cosa però egli mancò di realizzare. Solo recentemente si è riusciti a portare avanti tale sistematizzazione grazie alla nascita dell’epistemologia[3], definita scienza della complessità, la quale sostituendosi al metodo classico di risoluzione dei problemi, riuscì a privilegiare i sistemi nella loro interezza ricercando soluzioni che superavano la logica del “O – O” passando alla logica del “E – E”: nella fisica quantistica gli opposti possono coesistere. Grazie alla nascita di tale nuovo metodo scientifico molte contraddizioni della fisica classica, solo in apparenza irrisolvibili, trovarono la loro soluzione, divenendo indispensabili per la comprensione delle relazioni dell’individuo all’interno di un gruppo.

Bruce Lipton afferma che serve andare al di là della teoria darwiniana, che enfatizza l’importanza degli individui, e mettere in primo piano l’importanza della comunità. L’evoluzione diventa una questione di sopravvivenza dei gruppi più adatti. La Terra e tutte le sue specie sono un unico organismo vivente interattivo.

Ciò che caratterizza la realtà fisica è il campo fisico: grazie agli studi di Einstein è noto che lo spazio-tempo è organizzato su quattro dimensioni (tre spaziali e una temporale) dunque i nodi di tale campo, l’insieme di tutti i momenti che vissuti nella realtà fisica si realizzano nello spazio quadridimensionale. Al contrario, il campo mentale risulta costituito da relazioni e da forze psichiche particolarmente elevate come i legami affettivi, e i nodi che costituiscono questa rete sono gli eventi. Gli eventi formano la persona nella sua identità dando una continuità all’individuo, permettendogli di interagire con il passato e il futuro, con ciò che è vecchio e con il nuovo. D’altronde il termine latino campus indica “luogo aperto” e il campo mentale inserisce la persona nello spazio-tempo culturale: è possibile sostenere che tutto quello che accade nell’Universo, assumendo identità diviene un evento mentale.

Per Kurt Lewin il campo risultava essere un insieme di fenomeni psicologici che agivano in reciproca interdipendenza: l’individuo veniva posto in un campo di forze ambientali che lo modificavano e che di rimando egli riusciva a modificare. L’equazione matematica che rappresenta tale processo è C = f (P, A), dove “C”, il Comportamento, è la funzione dell’interazione tra Persona e Ambiente. Un campo di relazioni o di forze psichiche molto forti, di legami affettivi secondo il paradigma Io-Tu costituiscono un campo mentale. La dinamica del gruppo si fonda proprio sull’idea di un campo di forze che determinano la proprietà degli eventi e che prendono il nome di eventi mentali. Le possibili interazioni e influenze sono pressoché infinite perché nel caso del campo mentale la logica complessa, predomina su quella lineare. Per Lewin all’interno del gruppo il campo divenne di tipo sociale, i pazienti si trasformavano in veri e propri attori e comunicano interpretando soggettivamente il significato del campo stesso come loro campo vitale. Il campo in tale modo si trasformava in una rete di nodi dove ognuno influenzava e interferiva reciprocamente con tutti gli altri componenti in modo simultaneo: il campo divenne un unico campo informato dove gli osservatori scomparivano mantenendo solo partecipanti.

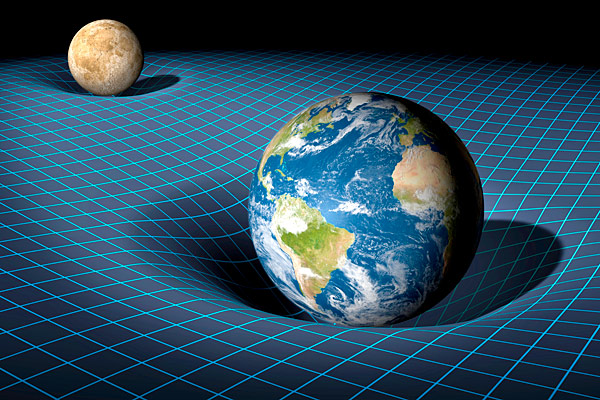

Deformazione del piano dello spazio-tempo dovuta alla forza di gravità

A livello storico il concetto di campo venne a sostituire il concetto di azione a distanza che è presente in fisica: le masse infatti sentono la propria vicinanza anche a distanza perché riescono a influenzarsi vicendevolmente, la forza di gravità ne risulta un esempio calzante e la visione einsteiniana dello spazio-tempo (un piano “elastico” deformabile) potrebbe rinforzare tale concetto. Secondo la relatività generale di Einstein le masse modificano la superficie spaziotemporale influenzano il movimento di altre masse, le quali sono costrette a compiere una determinata traiettoria. Il concetto gravitazionale legato alle masse, si può identificare come una buona metafora delle aziende di diversa dimensione e del “peso” che possono avere sulla realtà circostante e sulle aziende “satellite”, ovvero quelle che prestano servizi sussidiari ad un’azienda più grande, magari in maniera esclusiva in quanto l’azienda satellite produce un singolo prodotto altamente specifico, dove l’azienda attorno alla quale “gravitano” è l’unica cliente.

All’interno del campo quantistico le particelle comunicano e interagiscono tra loro in un equilibrio dinamico come se appartenessero ad uno stesso gruppo, come fossero un tutt’uno, esattamente come nella concezione lewiniana del gruppo nel suo insieme. Nella teoria del campo[4] Lewin identificava il gruppo come soggetto sociale a sé stante, maggiore della somma dei fenomeni dei singoli partecipanti che lo compongono, allo stesso modo del concetto di campo quantistico, avente struttura propria e rappresentabile come una totalità dinamica nel quale le singole particelle (membri del gruppo) interagiscono, comunicano e si trasformano generando il cambiamento in tutte le sue parti, in tutte le particelle del campo e quindi del campo stesso. Il cambiamento avrà portato il campo e le sue particelle in un nuovo equilibrio più funzionale.

Lo psicologo Siegmund Heinrich Foulkes esprimeva il concetto con le seguenti parole:

«Il gruppo è l’unità primaria ultima da considerare, e i processi interni dell’individuo sono interiorizzazioni delle forze che operano nel gruppo al quale appartiene.»

Per merito della teoria quantistica dei campi, appare chiaro perché nel gruppo prendono ancora più forza i concetti di comunicazione/relazione (come espressione della mente relazionale che soddisfa il bisogno di comunicare), empatia, rispecchiamento, risonanza, osservazione/partecipazione intesi anziché come fenomeni tra singoli individui, come fenomeni gruppali, strumenti di interazione tra tutte le particelle del gruppo-campo. Tali fenomeni gruppali, che riprenderemo in dettaglio di seguito, generano trasformazione e cambiamento simultaneo e istantaneo attraverso il gruppo in tutti i suoi membri.

NOTE:

[1] Agli inizi del XX secolo, a partire dalla fisica delle particelle si sviluppa la teoria quantistica dei campi, in inglese Quantum Field Theory o QFT, che rappresenta lo sviluppo della meccanica quantistica e che applica la teoria al concetto fisico di campo.

[2] Siegmund Heinrich Fuchs fu un medico, psicologo e psicoanalista tedesco. Una volta emigrato in Inghilterra, a causa della sua origine ebraica, ha assunto la cittadinanza britannica e cambiato il suo nome.

[3] L’epistemologia (dal greco ἐπιστήμη, epistème, “conoscenza certa” ossia “scienza”, e λόγος, logos, “discorso”), termine, coniato dal filosofo scozzese James Frederick Ferrier, è lo studio critico della natura e dei limiti della conoscenza scientifica, con particolare riferimento alle strutture logiche e alla metodologia delle scienze.

[4] Field Theory, in originale.

BIBLIOGRAFIA:

- Ashleigh, Melanie, Mansi, Angela e Di Stefano, Giovanni. The psychology of people in organisations. United Kingdom : Pearson Education Limited, 2012. Trad. it. Psicologia del lavoro e delle organizzazioni. Milano – Torino : Pearson Italia, 2014.

- Carli, Renzo e Paniccia, Rosa Maria. 1999. Psicologia della formazione. Bologna : Società editrice il Mulino, 1999.

- Depolo, Marco. 1998. Psicologia delle organizzazioni. Bologna : Società editrice il Mulino, 1998.

- Foulkes, Siegmund Heinrich. 1971. Access to unconscious processes in the group-analytic group. l. : Group Analysis 4, 1971.

- Lavalle, Mauro. 2019. Fisica quantistica, fisica della vita. Viaggio alla scoperta della struttura della materia, della Biologia e della Psicologia Quantistica. Romagnano al Monte (SA) : BookSprint Edizioni, 2019.

- Lipton, Bruce H. 2005. The Biology of Belief. Unleashing the Power of Consciousness, Matter & Miracles. Carlsbad : Hay House, Inc., 2005. Trad. it. La biologia delle credenze. Come il pensiero influenza il DNA e ogni cellula. Cesena : Macro Edizioni, 2006.

- Scolari, Fabio. 2019. Psicologia quantistica. valutazione critica della sua possibile applicazione in ambito lavorativo. 2019.